„Wenn die Jüden wieder in ihr Land kämen, wollt´ ich…“

Martin Luthers negative Geschichtstheologie

von Stefan Meißner

|

| Das Lutherhotel in Wittenberg: An der Ecke zur Jüdenstraße |

Kaum ein Thema ist in den christlichen Kirchen derzeit so umstritten wie die theologische Bedeutung der Rückkehr der Juden ins Gelobte Land oder der Staatsgründung Israels. Wenn man heute zurückhaltend ist, historischen Fakten wie diesen eine religiöse Dignität zuzuschreiben, dann hat das ganz sicher auch mit unserer jüngeren Geschichte zu tun. Nicht wenige Kirchenführer verliehen nämlich nach der Machtergreifung Hitlers dem ‚Führer‘ eine zusätzliche Legitimation, indem sie ihn als Werkzeug Gottes apostrophierten. Die Zurückhaltung gegenüber geschichtstheologischem Denken ist insofern durchaus nachvollziehbar, freilich war christliche Theologie in dieser Hinsicht nicht immer so abstinent.

Jahrhunderte lang betrieb man Geschichtstheologie unter negativen Vorzeichen. Dann nämlich, wenn es darum ging, das Leiden von Jüdinnen und Juden als Teil des göttlichen Heilsplanes darzustellen. Einer, der sich dieses Denkmusters in extenso bediente, war der Wittenberger Reformator Martin Luther. Immer wieder in seiner Laufbahn, in ganz unterschiedlichen Kontexten, führte er den Geschichtsverlauf gegen die Juden ins Feld. Ein kleiner Rundgang durch Luthers Schriften soll das nun verdeutlichen.

1. Kleiner Rundgang durch Luthers Schriften

1.1. „Dass Jesus Christus ein geborner Jude sei“

(1523)

Wenden wir uns zuerst einer Schrift zu, die gemeinhin als die positivste

gilt, die Luther im Blick auf das Judentum geschrieben hat: „Dass

Jesus Christus ein geborner Jude sei“ (1523). Der zweite Hauptteil

beginnt mit der Auslegung des Jakobsegens (1 Mose 49), den Luther in Übereinstimmung

mit Teilen der jüdischen Auslegung messianisch deutet. Luther kontrastiert

die Verheißung (V.10), dass „das Zepter von Juda nicht weichen“

wird, mit der für ihn offenkundigen Tatsache, dass die Juden „wohl

fünfzehn hundert Jahr´ kein Zepter, das ist kein Königreich

noch König gehabt haben“. Da zwischen Verheißung und

Erfüllung aber unmöglich ein so großer Abstand bestehen

könne, ist für den Reformator der Schluss unausweichlich: Der

in V.10 als „Schiloh“ bezeichnete Erlöser muss in der

Person Jesu schon gekommen sein, das Warten der Juden auf einen kommenden

Messias ist ein Irrtum.

Betrachtet man den Kontext dieser Passage, so geht es Luther hier darum, mit Hilfe alttestamentlicher Texte die Juden von der Messianität Jesu zu überzeugen. Er war nämlich in diesen Jahren durchaus noch von der Hoffnung beseelt, man könne bei ordentlicher Unterweisung in der Schrift etliche von ihnen für den christlichen Glauben gewinnen. Einerseits war das Judentum für Luther „prinzipiell keine legitime religiöse Möglichkeit mehr“, weshalb es eine Duldung für ihn nur auf Zeit geben konnte. Andererseits lehnte der frühe Luther, anders als viele seiner Zeitgenossen, Zwangsmaßnahmen gegen die Juden eindeutig ab: „Man sage ihnen gütlich die Wahrheit, wollen sie nicht, lass sie fahren!” In Glaubensfragen - das ist zumindest hier noch Luthers Standpunkt - gilt der Grundsatz: „Non vim, sed verbo“. Folgerichtig empfiehlt er, die Juden „freundlich“, „brüderlich“ und „nicht wie Hunde“ zu behandeln. Diese moderaten Ratschläge mögen zum Teil strategisch begründet gewesen sein. Dennoch kann man hier auch so etwas wie eine Solidarität der Sünder heraushören. Die Juden, die Christus kreuzigten, seien nicht schlimmer als andere Gottlose auf der Welt.

Vielleicht spielt bei Luthers missionarischem Eifer tatsächlich ein „vitales apokalyptisches Endzeitbewusstsein“ eine Rolle, wie es Th. Kaufmann für die frühen 20er-Jahre bei ihm diagnostiziert hat. Messianisch inspiriert war jedenfalls die fast zeitgleich kursierende anonyme Flugschrift: „Von einer großen Menge und Gewalt der Juden“ (1523). Diese träumt von einer staatlichen Restitution Israels durch ein großes jüdisches Heer. Dass Luther dieses „Wunschbild einer bedrängten Judenheit“, sofern er überhaupt Kenntnis davon hatte, nicht billigen konnte, davon können wir ausgehen. Er ließ jedenfalls keinen Zweifel daran, dass das ewige Reich des Messias sich nicht auf vergängliche Machtmittel gründen könne. Während die Hoffnungen der Juden auf das kommende Reich als „leiblich“ abgetan werden, preist er das christliche Regiment als „geistlich“. Wiewohl er die fleischliche Herkunft Jesu aus dem Samen Davids in dieser Schrift durchaus positiv zu würdigen weiß, klingen hier bereits die vom Apostel Paulus übernommenen Dichotomien an, die der späte Luther dann zu unversöhnlichen Gegensätzen hochstilisiert.

1.2. „Vier tröstliche Psalmen an die Königin

von Ungarn“ (1526)

Nur drei Jahre nach dieser recht hoffnungsvoll gestimmten Judenschrift

verfasst Luther eine Psalmenauslegung, die man als das aggressivste bezeichnet

hat, was Luther je über die Juden geschrieben hat: „Vier tröstliche

Psalmen an die Königin von Ungarn“ (1526) Die Adressatin dieser

Schrift ist Maria, die Gattin des in der Schlacht von Mohács gegen

die Türken gefallenen Königs Ludwigs II. Einer der Gründe

für Luthers scharfen Ton ist vermutlich die Tatsache, dass seine

naiven Hoffnungen auf eine Bekehrung der Juden mittlerweile enttäuscht

worden sind. Für unsere Fragestellung ist v.a. Luthers Auslegung

von Ps 109 interessant, eines Rachepsalms, den er ganz in der Tradition

des Mittelalters als Gebet Christi „gegen Judas, den Verräter,

und gegen das ganze Judentum“ versteht. In V.10 zähle Jesus

„alle geistlichen und leiblichen Plagen über die Juden“

auf. „Wir sehen das Volk ja vor Augen“, so meint Luther, „wie

es seit der Zeit der Zerstörung Jerusalems unstet ist, da und dort

ausgetrieben wird, nirgends festsitzt und allenthalben betteln muss, nicht

ums Brot, sondern um Wohnung in den Ländern. Denn seit ihre Wohnung

im jüdischen Land zerstört ist, müssen sie an allen Enden

Wohnung suchen und haben nirgends Land, Stadt, Dorf noch Regiment zu eigen.“

Eigentlich, so meint Luther, müssten diese Erfahrungen der Entwurzelung

doch auch dem jüdischen Volk vor Augen führen, dass es in die

Irre geht. Aber was für Außenstehende unwiderleglich ist, sehen

die Juden offensichtlich nicht, da der Teufel sie verstockt hat: „Die

Vernunft wäre wohl überwunden“, so schließt Luther,

„aber der Satan steht zur Rechten und lässt sie es nicht verstehen.“

All dieses Unheil sei über die Juden gekommen wegen des Fluches, der durch ihre Verwerfung Christi auf ihnen lastet. Der Verrat des Judas endete mit dessen Tod, er erhängte sich. Die Juden seien zwar nicht „äußerlich ausgerottet“, aber doch geistlich (d.h. als Volk Gottes) gestorben. Man hat Luthers Entgleisungen zu verharmlosen versucht, indem man behauptete, sie seien eher deskriptiver als polemischer Art. Doch hat er das Elend der Juden tatsächlich nur beschrieben, ohne es herbei zu wünschen? Es lässt sich kaum leugnen, dass der Wittenberger Reformator vollmundig einstimmt in die „Glaubensflüche“ Christi, die darauf abzielen, dass die Juden „untergehen und kein Glück mit ihrem Judentum haben sollen“. Nichts ist hier mehr zu spüren von einer Solidarität der Sünder, nur noch „lauter Eifer, Zorn, Rache und Fluch“. Luther scheint die Spannung deutlich zu spüren, in der diese Äußerungen zur Nächsten- und Feindesliebe stehen, die Jesus in der Bergpredigt einfordert. Doch rechtfertigt er seine Wutausbrüche mit Hilfe eines Gedankenkonstrukts, das an die Zwei-Reiche-Lehre erinnert: „Fluchen um Gottes Wort willen ist recht und billig, aber (fluchen) um deinetwillen oder, um dich selbst zu rächen (..), ist Unrecht.“ Da Luther sich also in seiner Predigt zum Sachwalter Gottes gegen die Juden macht, ist ihm alles erlaubt. Noch hält er sich zurück, was eine aktive Beteiligung der Christen am Strafgericht gegen die Juden angeht. Noch stellt er dieses Gericht dem Wirken Gottes anheim, aber auch diese Hemmung wird er in seinen Spätschriften noch ablegen.

Was sich in dieser Psalmenauslegung bereits anbahnt, ist die Tendenz, die Bosheit der Juden mit deren Physis in Verbindung zu bringen: „So ist der Fluch und die Verstockung der Juden so ganz durch Herz, Mut und Sinn gegangen und durch Mark und Bein getrieben, daß da keine Hilfe noch Rat ist, sondern sie in der Hölle zerschmelzen werden müssen und davon doch nicht reingefegt werden.“ Wo Sünde wie hier vom Glauben entkoppelt und stattdessen an „Fleisch und Blut“ festgemacht wird, da hat ein Denken Einzug gehalten, das man aus dem Rückblick als protorassistisch bezeichnen muss. Es wäre eine Verharmlosung hier ‚nur‘ von Antijudaismus sprechen zu wollen.

1.3. „Brief wider die Sabbather an einen guten Freund“

(1538)

Aus Mähren hatte Luther wohl Gerüchte gehört, Christen

hätten sich beschneiden lassen und würden das Gesetz des Mose

halten. Der Reformator antwortet auf diese Gerüchte in einem „Brief

wider die Sabbather an einen guten Freund“ (1538). War es nun wirklich

so weit gekommen, dass sich die Juden nicht nur dem Glauben an Christus

verweigert, sondern sie nun ihrerseits unter Christen Proselyten gemacht

haben? Am ehesten erinnern gewisse Chiliasten um Oswald Glaidt an die

von Luther bekämpften „Sabbather“. Doch diese Täufergruppe

hatte mit dem Judentum wohl wenig zu schaffen, so dass man eher von einem

„häresiologischen Phantasma“ bei Luther ausgehen muss.

Wie in den schon angeführten Schriften argumentiert der Reformator auch hier gegen die Juden mit der historischen Evidenz ihres Scheiterns: „Ist nun ihr Messias gekommen und Gottes Verheißung ist gehalten und erfüllet. Sie aber haben solches weder angenommen noch geglaubet, sondern Gott immerfort mit ihrem Unglauben Lügen gestraft. Ist es daher ein Wunder, dass Gottes Zorn sie zerstört hat, Jerusalem, den Tempel, das Gesetz, das Fürstentum, das Priestertum in Asche verwandelt, sie unter alle Völker zerstreut hat und dass er nicht aufhört, sie zu plagen, solange sie die göttliche Verheißung und Erfüllung in ihrem Unglauben und Ungehorsam Lügen strafen und lästern?“

Die Messianität Jesu ist für Luther nicht nur durch einschlägige Bibelstellen, sondern auch durch den klaren Augenschein erwiesen. Seit dem Kommen des Messias leben die Juden in einem Elend, das an Länge und Hoffnungslosigkeit alle anderen Erfahrungen in der Geschichte in den Schatten stellt. Dann aber, so folgert Luther, gelten auch die jüdischen Gesetze nichts mehr, denn der Messias ist „des Gesetzes Ende“, wie er mit Röm 10,4 sagt. Die Juden hielten das Gesetz ohnehin nur noch partiell, so wendet der Wittenberger Theologe ein, da viele Gebote an ein Wohnen im Land gekoppelt seien. Letztere Feststellung ist zwar prinzipiell richtig, aber nur noch von „Schlacken“ oder „Scherben“ jüdischer Gesetzesobservanz zu sprechen, ist doch wohl stark übertrieben. Das rabbinische Judentum hat sich in halachischer Hinsicht jedenfalls von Beginn an auf ein Leben in der Diaspora eingestellt.

In seiner Abhandlung wiederholt Luther sein „polemisches Mantra“ von den fünfzehnhundert Jahren insgesamt sechsundzwanzig Mal. Und obschon die Juden angeblich „nichts Beständiges dawider aufbringen“ können, „bewegt oder stößet sie es nicht.“ Für Luther flattern sie immer nur zur Seite und „nehmen zu anderem Kokolores Zuflucht“. Aber immerhin: Auch wenn der Traum jüdischer Einsicht oder gar Konversion für den Kirchenmann ausgeträumt scheint, so haben die Christen dennoch ihren „Glauben damit bestätigt, dass uns ihre faulen, unnützen Lügen und ihr falsches Geschwätz nicht schaden können.“ Das geschichtstheologische Argument vom jüdischen Elend dient, wie es scheint, nicht zuletzt auch der Selbstvergewisserung des christlichen Glaubens. Doch man mag sich (mit T. Kaufmann) als Protestant selbstkritisch fragen: „Was war das für ein ‚Glaube‘, der aus (..) dem Geschichtsverlauf, aus der Faktizität des jüdischen Elends, ‚bewiesen‘ wurde? Wo bleibt das Moment des wagenden Vertrauens des einzelnen Glaubenden, wenn die demonstrierbare heilsgeschichtliche Notwendigkeit (..) so stark betont wird?“

1.4. „Zweite Vorrede auf den Propheten Hesekiel“

(1541)

Drei Jahre später schreibt Martin Luther seine „Zweite Vorrede

auf den Propheten Hesekiel“ (1541). Hier polemisiert er gegen die

„Blindheit der Juden“, die noch immer der Verheißung

anhängen, „dass Israel und Juda sollen wieder in ihr Land kommen,

auch leiblich dasselbe und ewig besitzen“. Doch der Juden Hoffnung

sei „ganz und gar umsonst und verloren“, da doch diese Verheißung

in jeder Hinsicht „längst erfüllt“ sei. Doch auch

nach dem Ende des babylonischen Exils, „da aus allen Landen die

Juden wieder ins Land und gen Jerusalem sind gekommen“, glauben

die Juden noch immer, es werde „eine andere leibliche Wiederkunft

geschehen, da sie allesamt wieder ins Land kommen, und Mose mit dem alten

Wesen wieder aufrichten“. Doch geweissagt sei nicht die Rückkehr

aller Juden ins Land, sondern nur etlicher Juden aus allen Ländern

- und auch das sei ebenfalls bereits eingetreten. Vielleicht hat der Reformator

Kunde erhalten von der Einwanderungswelle vornehmlich sephardischer Juden,

die nach der Reconquista von der iberischen Halbinsel nach Erez Jisrael

flohen, nachdem dieses 1515 von den Türken erobert worden war.

Das „zweite Stück“ der Landverheißung betrifft nach Luther die Zusage Gottes, „er wolle ein Neues schaffen im Lande und einen neuen Bund machen“ (Jer 31,31). Diesen Bund sieht Luther erfüllt durch das Kommen Christi, der doch Herr und König sei in Jerusalem „wie in aller Welt“. Dass Jerusalem seit dem Abzug der Kreuzfahrer (Ende 12. Jhd.) tatsächlich gar nicht mehr unter christlicher Hoheit stand, scheint ihn nicht im geringsten anzufechten: „Lasst dieweil den Mahometh mit seiner Tyrannei und den Papst mit seiner Gaukelei machen, was sie machen. Er [gemeint: Christus; S.M.] ist und bleibt HErr über alles.“ Diese Passage ist ein schönes Beispiel dafür, wie leicht man historische Fakten, die einem nicht in den Kram passen, zurecht spiritualisieren kann. Hier springt Luther völlig unvermittelt von der konkreten physischen Anwesenheit im Land zur geistlichen Königsherrschaft Christi über alle Welt. Den Juden nun bleibe aber weder der alte noch der neue Bund: „Den neuen wollen sie nicht, den alten können sie nicht haben. (..) Und sitzen so ohn´ Regiment, beide leiblich und geistlich.“

Dass sie festhalten am „vorige(n) alte(n), vergängliche(n) Reich, darin Silber, Gold, Güter, Gewalt, Ehre, Lust und Freud nach dem sterblichen Fleisch besessen wird, welche für Gott gar gering, ja gar nichts geschätzt sind“, ist für Luther Ausdruck der fleischlichen Art der Juden. Sie verstehen nicht, worauf es ankommt: Allein auf „die geistlichen, ewigen, seligen Güter im Himmel, da kein Böses noch Übel (dar)unter sein kann.“ Erneut greift der Kirchenlehrer hier auf ein paulinisch-augustinisches Denkschema zurück, dessen Dichotomien keinen Zweifel daran lassen, wer in der göttlichen Heilsökonomie die „good guys“ und wer die „bad guys“ sind.

1.5. „Von den Juden und ihren Lügen“ (1543)

Wenden wir uns zum Abschluss des kleinen Rundgangs durch Luthers Schriften

über die Juden nun demjenigen Pamphlet zu, das allgemein als das

schärfste von allen gilt: „Von den Juden und ihren Lügen“

(1543). Was Luthers Hass noch einmal anfeuerte, waren offensichtlich Gerüchte,

dass die Juden in ihren Gottesdiensten die Person Jesu und seine Mutter,

die Jungfrau Maria lästerten. Diese Lästerungen zu dulden würde

die Christen mitschuldig machen. Deshalb empfiehlt er seinen Lesern einen

Zwei-Stufen-Plan: Zunächst mahnt er den Juden gegenüber eine

„scharfe Gerechtigkeit“ an, die er in seinen berühmt-berüchtigten

Ratschlägen an die Obrigkeit konkretisiert. Wo diese nicht fruchtet,

da bleibt nach Luther nur eins: die Juden aus den deutschen Landen zu

vertreiben, wie es vorher schon zahlreiche andere christliche Obrigkeiten

in Europa getan haben. Im Blick auf die frühen Schriften Luthers

mag man vielleicht noch darüber streiten, ob er das Elend der Juden

in der Verbannung nur beschreibt, hier jedoch kann es keinen Zweifel mehr

geben: Der Reformator sieht sich selbst als Instrument an, durch das sich

der göttliche Zorn gegen die Juden manifestiert.

Dass Jerusalem und die Herrschaft der Juden, mitsamt dem Tempel und Priestertum seit Jahrhunderten zerstört sind, bezeichnet Luther hier als ein „Nüsslein“, an dem sich die Juden beißen sollen. „Denn solcher grausame Zorn GOttes zeigt allzu genug an, dass sie gewisslich müssen irren und unrecht fahren, solches mag ein Kind wohl greifen.“ Aus der historischen Evidenz schließt Luther erneut, dass die Juden „gewisslich von GOtt verworfen, nicht mehr sein Volk sind“, sondern vielmehr das Volk des Teufels. Dieser habe ihnen nämlich eingegeben, „dass sie immer die äußerlichen Dinge, ihre Gaben, ihr Tun und Werk für Gott rühmen. (..) Können die doch jetzt noch nicht ihren unsinnigen, rasenden Ruhm lassen, dass sie Gottes Volk seien, so sie nun seit 1500 Jahren vertrieben, zerstört und zu Grund verworfen sind. Noch hoffen sie wieder dahin zu kommen, um ihrer eigenen Verdienste willen.“

1.6 Ein Gedankenexperiment

Wir brechen hier den Rundgang durch Luther Schriften ab und wagen ein

Gedankenexperi¬ment: Was der Reformator wohl gesagt hätte, wenn

er das Jahr 1948 mit der Staatsgründung Israels miterlebt hätte?

Wenn die Juden wieder in ihr Land kämen, so hat Luther selbst einmal

mit beißendem Spott räsoniert, hätte man ihn „bald

auf den Fersen nach sehen daher kommen, und auch Jude(n) werden.“

Soll man ihm das glauben? Wohl kaum. So leicht ist Antisemitismus nicht

heilbar.

Man könnte an dieser Stelle schließen, der faktische Verlauf

der Geschichte habe ja gerade das Recht der Juden und nicht das Luthers

erwiesen. Doch wäre eine solche Schlussfolgerung voreilig und allzu

naiv. Sie würde nämlich übersehen, dass wenige Jahre vor

der Staatsgründung Israels das jüdische Volk den Tiefpunkt in

seiner Geschichte durchlitt: den Holocaust. Wäre der millionenfache

Mord an den Juden nicht Wasser auf Luthers Mühlen gewesen? Und noch

etwas: Ist es wirklich so sicher, dass das ‚Experiment Israel‘

auf Dauer Bestand haben wird? Ich will den Teufel nicht an die Wand malen

aber: Wer weiß, wie der israelisch-arabische Konflikt weiter gehen

wird? Bei jedem Krieg steht Israel mit dem Rücken zur Wand, kämpft

um sein Überleben. Wäre ein Scheitern Israels ein Beleg dafür,

dass die Juden nicht mehr Gottes Volk sind?

Diese Überlegungen zeigen, wie dünn der Boden ist, auf dem sich

geschichtstheologische Aussagen bewegen. Wir kommen auf das heikle Thema

später noch einmal am zurück. Erst wollen wir Luthers Argumentation

noch einmal kurz zusammen fassen (2.), um sie dann historisch wie theologisch

in einen größeren Kontext einzubetten (3.). Abschließend

der Denkansatz des Reformators einer kritischen Würdigung unterzogen

werden (4.).

2. Luthers negative Geschichtstheologie: Eine Zwischenbilanz

Dreh- und Angelpunkt von Luthers negativer Geschichtstheologie ist der ‚Gottesmord‘ der Juden von Golgatha: Weil sie Jesus Christus als Erlöser ablehnten und ihn kreuzigten, stehen sie forthin unter dem Fluch Gottes, der ihnen bis in alle Ewigkeit zürnt.

Die Strafe Gottes für diesen Frevel besteht in der Vertreibung der Juden aus ihrer angestammten Heimat. Sie sind dazu verdammt, im Exil, in der Verbannung zu leben.

Dieses Leben in der Fremde wirkt sich in unterschiedlicher Weise negativ aus:

- Es bringt materielle Not mit sich, zumindest für einige Juden, von Luther als der Juden „Bettelei“ bezeichnet.

- Viel schlimmer aber: Die unstete Existenz der Juden bedeutet ewige Wanderschaft und damit Heimatlosigkeit.

- Der Verlust des Königtums ist gleichbedeutend mit dem Verlust jeder staatlichen Souveränität. Man ist anderen Mächten auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.

- Da man auch keinen Tempel mehr besitzt, kann man die Tora nur noch teilweise erfüllen. Auch gibt es kein funktionierendes Priestertum mehr.

Dieses Elend, in dem die Juden zu leben gezwungen sind, ist für Luther der geschichtstheologische Beweis,

- dass der Messias schon gekommen ist, dass die Juden also gegenüber den Christen in dem zentralen Punkt ihres Dissenses im Unrecht sind und

- dass die Juden ihre Rolle als das von Gott erwählte Volk verspielt

haben. Zukunft gebe es für sie nur noch in der Kirche.

Dass sie das alles nicht einsehen, erkläre sich damit, dass sie vom Satan verstockt wurden.

Der dargestellte Argumentationsgang Luthers tangiert praktisch alle wichtigen Teilaspekte seines theologischen Denkens:

Aus seiner Eschatologie, die zweitweise geprägt war von einer unmittelbaren Naherwartung, lässt sich zumindest teilweise sein anfänglicher Bekehrungseifer, später vielleicht auch seine Enttäuschung und seinen Hass gegenüber den Juden erklären. Es ist für Luther „fünf vor Zwölf“, es geht jetzt um alles.

Für seine Schriftauslegung, die stark von dem Schema ‚Verheißung und Erfüllung‘ geprägt ist, spielen v.a. alttestamentliche Texte eine bedeutsame Rolle: In ihnen sei das Gekommensein des Messias unwiderleglich bewiesen. Was den Christen zur Selbstvergewisserung dient, ist den Juden ein „Nüsslein“, an dem sie zu knabbern haben.

Luthers Ekklesiologie geht von der Tatsache aus , dass die Juden als Juden keine Existenzberechtigung mehr haben. Die Kirche als das „neue Israel“ habe das Judentum als Volk Gottes abgelöst.

In der Soteriologie des Wittenberger Reformators begegnen wir immer wieder einer Reihe von Dichotomien, die unüberbrückbare Gräben zwischen Juden und Christen aufreißen: Fleisch und Geist, Gesetz und Gnade, sichtbar und unsichtbar, himmlisch und irdisch, zeitlich und ewig.

Diese Überzeugungen Luthers finden sich bereits in seinen frühesten Schriften. Seine Theologie in Blick auf die Juden - das ist heute der Konsens der kirchenhistorischen Forschung - bleibt sein Leben lang konstant. Was sich ändert, sind lediglich die praktischen Konsequenzen, die er daraus zieht. Während er bis Mitte der 20er-Jahre noch durch einen freundlichen Umgang Juden für das Evangelium zu gewinnen hofft, fordert er später, nachdem diese Hoffnung enttäuscht worden ist, eine „harte Barmherzigkeit“ ihnen gegenüber, die letztlich auf ihre soziale Ausgrenzung und Vertreibung abzielt. Die Judenfeinschaft Luthers betrifft also nicht nur den ‚späten Luther‘, wie man zuweilen entschuldigend gesagt hat. Sie stellt auch keinesfalls nur einen Nebenkriegsschauplatz seines Denkens dar, sondern ist in der Mitte seiner Theologie verwurzelt. Es geht hier, um es einmal pointiert zu sagen, um den ganzen Luther. Dieses Problem angesichts der bevorstehenden Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum klein zu reden, stünde der Evangelischen Kirche schlecht an. Was verdrängt wird, das wissen wir aus anderen Zusammenhängen, das drängt bei anderer Gelegenheit mit umso größerer Macht wieder an die Oberfläche.

3. Einige Hintergründe von Luthers Denken

3.1. Biblische und kirchengeschichtliche Aspekte

Bereits in der Hebräischen Bibel wird das Babylonische Exil der Juden

als Strafe Gottes angesehen. Insbesondere im Deuteronomistischen Geschichtswerk

(5. Mose 28-30 u.ö.), aber auch in der Prophetie (Jer 13,24; 15,7

u.ö.) findet sich die Überzeugung, dass die Verbannung Israels

aus einem Fehlverhalten resultiert, einer Sünde Gott gegenüber.

Maßstab des Handelns ist dabei der in der Tora kodifizierte Gotteswille.

Diese biblische Denkfigur darf man als den Versuch einer Trauerbewältigung

in einer Zeit großen Leids ansehen. Er zeugt von der Fähigkeit

der Juden zu einer kritischen Selbstprüfung, die die Bereitschaft

zur Umkehr (Teschuwa) mit einschließt.

Jahrhunderte später wird dieses jüdische Schuldbekenntnis dann aber von Christen, von also Außenstehenden, gegen die Juden gewendet und so zum feststehenden Topos antijüdischer Polemik umfunktioniert. Nach der Konstantinischen Wende besaßen die Christen dann auch über die entsprechenden Machtmittel, der Strafe Gottes selbst ein wenig nachzuhelfen. Man sah sich so als ein Instrument der göttlichen (Straf-)Gerech¬tigkeit, wenn man dem Babylonischen Exil der Juden nun ein römisches, noch viel längeres Exil hinzufügte. Zu dieser Wahrnehmung der Juden als wandernde Flüchtlinge passt ihre Identifizierung mit dem Brudermörder Kain, der zur Strafe „unstet und flüchtig auf Erden“ umherziehen muss (Gen 4,14). Interessanterweise hält sich Luther mit dieser Gleichsetzung eher zurück und sieht in Kain weniger den Juden als den Typus des Gottlosen schlechthin.

Man erkennt leicht in der Kirchengeschichte die Linien, die Martin Luther mit der Tradition der Adversos Iudaeos Literatur der Alten Kirche verbinden. Euseb von Cäsarea etwa, der Hoftheologe von Kaiser Konstantin, urteilte über die Juden ganz ähnlich wie der Reformator: „Nach der Gegenwart unseres Erretters haben sie all diese Dinge erlitten, weil auf sie der Zorn gekommen ist bis ans Ende und sie sind weggefallen und in die Irre geführt und verstoßen worden: Sie sind abgeschnitten und eingeschlossen, unter alle Völker zerstreut.“ Diese Denkfigur, für die sich leicht weitere Beispiele finden ließen, lebte seit dem Hohen Mittelalter in einer popularisierten Form fort und diente zur Legitimierung von Judenvertreibungen und -verfolgungen. „Die Strafe der Zerstreuung“, so schreibt F. Battenberg, in seinem Standardwerk über „Das europäische Zeitalter der Juden“, „wurde seither als Strafe sichtbar gemacht.“

Wesentlich subtiler, aber nicht weniger gefährlich als diese Substitutionstheologie wirken die bereits mehrfach erwähnten Dichotomien Luthers nach. Auch diese hat er nicht erst erfunden, sondern allenfalls verschärft. Vieles in dieser Hinsicht entstammt der Theologie des Apostels Paulus, namentlich der Theologie des Galater- und des Römerbriefes. Der Jude Paulus wertet das ‚nur‘ Materielle, wozu eben auch Größen wie die physische Herkunft gehören, deshalb ab, um nach dem Hinzukommen der Heiden eine neue geistliche Glaubensgemeinschaft aus Juden und Nichtjuden zu ermöglichen. Während Paulus also auf Inklusion abzielt, schließt Luther im Gegenteil ‚die anderen‘ rigoros aus.

Die von Paulus herkommende Linie wurde in der Patristik von Aurelius Augustinus weiter geführt. Dessen Werk „De spiritu et littera“ (412) war für Martin Luther ein willkommenes Hilfsmittel bei der Ausformulierung seiner Rechtfertigungslehre. Nicht wenige Historiker sehen in Augustinus, dem ehemaligen Manichäer, ein Einfallstor eines dualistischen Denkens in der westlichen Christenheit. Die Linie Paulus - Augustinus - Luther steht theologiegeschichtlich nicht nur für eine Befreiung des Gewissens, sondern auch für eine ausgesprochen pessimistische Anthropologie und eine Verinnerlichung bzw. Spiritualisierung des Heils.

Ist es mehr als nur ein Zufall, dass es Jahrhunderte später der Lutheraner A. v. Harnack war, der den Dualismus eines Marcion, eines anderen, noch weit extremeren Paulus-Schülers, wieder hoffähig gemacht hat? Wäre das Christentum mit gleicher Konsequenz gegen dualistische Tendenzen in den eigenen Reihen vorgegangen wie das rabbinische Judentum, würden uns heute vielleicht Debatten über den kanonischen Rang des Alten Testaments, angefacht von dem Lutheraner und Harnack-Bewunderer N. Slenczka, erspart bleiben. Aber das ist eine andere Baustelle, zu der ich mich an dieser Stelle weder äußern kann noch will.

|

| Gustav Dores Karrikatur vom wandernden Juden (1852) |

3.2. Sozialgeschichtliche Aspekte

Stattdessen will ich ein kurzes Schlaglicht auf die sozialgeschichtliche

Stellung der Juden im Deutschen Reich zu Beginn der Neuzeit werfen. Schon

seit den Pestpogromen (Mitte 14. Jhd.) wurden die kaiserlichen Schutzrechte

sukzessive an territoriale Herrschaftsträger verliehen. Das führte

zu einer Fragmentierung der Judenheit, die fortan nicht mehr als geschlossene

Sozialgruppe wahrnehmbar war. Juden begegneten fast nur noch als Durchwanderer,

die nirgends mehr bleibendes Heimatrecht besaßen. Dieser Wandlungsprozess,

der durch ökonomische Umwälzungen noch beschleunigt wurde, führte

zu dem Klischee des wandernden Juden Ahasver, der - auch das sicher kein

Zufall - erstmals auf protestantischem Boden nachweisbar ist. „Die

der christlichen Bevölkerung real gegenübertretenden Juden wurden

zu Inkarnationen dieses Ewigen Juden“, so Battenberg. „Wirklichkeit

und Stereotyp wurden einander angenähert, indem die Migration der

Juden als Charakteristikum jüdischer Existenz gewertet wurden.“

Es ist eben dieses negative Leitbild, das sich in Luthers Darstellung vom Elend der Juden widerspiegelt. Der Reformator selbst kannte Juden fast ausschließlich als durchwandernde Individuen, die nur selten längeres Bleiberecht besaßen. Die wenigen persönlichen Begegnungen, die man eher als ‚Vergegnungen‘ (M. Buber) bezeichnen müsste, erklären aber noch nicht zur Gänze Luthers negatives Bild der Juden.

3.3. Psychologische Aspekte

Was noch kann eine Rolle gespielt haben, dass der Reformator einen solchen

blinden Hass gegen die Juden entwickelte? Hier ist ein wenig Psychologie

vielleicht hilfreich: Der leider zu früh verstorbene amerikanische

Judaist A.F. Segal hat in Blick auf den Apostel Paulus auf die Theorie

L. Festingers hingewiesen, wonach Menschen dazu neigen, einmal getroffene

Entscheidungen im Nachhinein um jeden Preis zu rechtfertigen. Deshalb

werden neue Informationen, die im Widerspruch zu der getroffenen Entscheidung

stehen, prinzipiell abgewertet, während Informationen, die diese

stützen, aufgewertet werden. Diese Theorie von der Vermeidung kognitiver

Dissonanz lässt sich ohne weiteres auch auf Martin Luther übertragen:

Nach seinem ‚Turmerlebnis‘ distanziert er sich von seiner

Vergangenheit als Mönch, die geprägt war von einer ichbezogenen

Selbstgerechtigkeit. Nach der einmal vollzogenen Wende projiziert er nun

diesen Makel auf andere. Eine willkommene Projektionsfläche bieten

ihm dabei die von Paulus, dem Kronzeugen seines Turmerlebnisses, der Selbstgerechtigkeit

bezichtigten Juden.

Mit dem Wort ‚Projektion‘ fällt ein Begriff, der seit

Horkheimers und Adornos „Dialektik der Aufklärung“ immer

wieder Anwendung findet, wenn es um die Erklärung antisemitischer

Einstellungen geht. „Unter dem Druck des Über-Ichs“,

so fassen die beiden Autoren die potentiell gewalttätige Dynamik

dieses Vorgangs zusammen, „projiziert das Ich die vom Es ausgehenden

(..) gefährlichen Aggressionsgelüste (..) in die Außenwelt

und erreicht es dadurch, sie als Reaktion auf solches Äußere

loszuwerden.“ Luther entlastet also seine Psyche durch diesen Abwehrmechanismus

von unerträglich gewordenen Spannungen - auf Kosten der Juden. Diese

werden nun zum Inbegriff der Selbstgerechtigkeit, von der er sich selbst

unter großen inneren Kämpfen losgesagt hat. K. Wengst hat diese

psychische Dynamik bei Luther schön zusammen gefasst: „Die

Kennzeichnung des Judentums als einer Religion, die durch eigene Leistung

Gerechtigkeit vor Gott erlangen will, ist also nicht gespeist von der

Beobachtung jüdischen Lebens oder der Lektüre jüdischer

Schriften; am Anfang dieser Kennzeichnung steht schlicht eine Projektion.“

4. Ausblick und mögliche Konsequenzen

4 .1. Mit Luther gegen Luther

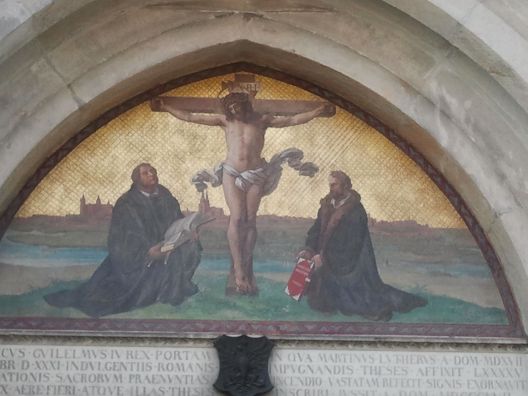

|

| Über

der Pforte der Schlosskirche zu Wittenberg: |

Nachdem wir ein wenig den Wurzeln des lutherischen Denkens nachgegangen sind, wollen wir dieses abschließend nun auch einer kritischen Überprüfung unterziehen. Der Spott, den Luther über die entwurzelten Juden ausgießt, erinnert in manchem an die Verhöhnung Jesu am Kreuz. Nach Mt 27,39ff. lästerten Jesus einige der Vorübergehenden: „Hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz! Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben.“ Wie bei Luther wird hier die missliche Situation des Opfers als Beleg für dessen offenkundige Gottverlassenheit gewertet. Nur dass die Vorzeichen nun umgekehrt sind: In der Bibel sind die Juden die Lästerer und Christus das Opfer, bei Luther spottet nun der Christ, die Juden aber müssen ihr „Kreuz tragen“.

Im Umgang mit den Juden fällt der Reformator in eine theologia gloriae zurück, statt sich wie sonst an das Kreuz Christi zu halten. Anstelle christlicher Demut als Konsequenz einer rechten Imitatio Christi finden wir Demütigungen aus seiner Feder, die uns Nachgeborene nur noch peinlich berühren. Mit abstrusen, sophistisch anmutenden Konstruktionen versucht er die angebliche Konformität seiner ‚scharfen Barmherzigkeit‘ mit dem jesuanischen Ethos der Nächsten- und Feindesliebe nachzuweisen. E.W. Gritsch hat mit Recht Luthers Antisemitismus als ein Denken „against better judgement“, gegen bessere Einsicht, bezeichnet. Der Reformator wird nicht nur der Schrift, er wird auch seinen eigenen Grundsätzen untreu. Er kämpft je länger je mehr nicht mehr nur mit Worten, sondern auch mit dem Schwert. Indem er den Verlauf der Geschichte als göttliches Gericht gegen die Juden proklamiert, meint er dem Deus absconditus in die Karten schauen zu können. Luther gibt damit eine seiner zentralen Erkenntnisse wieder auf, nämlich dass Gottes Heilshandeln unter dem Gegenteil verborgen (sub contrario) stattfinden kann. Dass auch in dem, was sich uns Menschen als ‚Elend der Juden‘ darstellt, der gnädige, nämlich mitleidende Gott am Werk sein könnte, diese Überlegung hat Luther nie angestellt. Schade, denn prinzipiell läge sie ganz auf der Linie seines Denkens.

Doch die von Luther vorgetragene negative Geschichtstheologie gegen die Juden bewegt sich nicht nur theologisch, sondern auch philosophisch auf dünnem Eis. Sie ist Ausdruck eines simplen Machtpositivismus, der das Recht des Stärkeren propagiert. Luthers Fehlschluss vom Sein zum Sollen zementiert die normative Macht des Faktischen, hier: die Überlegenheit des Christentums gegenüber dem Judentum. Indem er die Christen ermuntert, zum göttlichen Strafgericht gegen die Juden selbst noch aktiv beizutragen, vermehrt Luther eben das Elend, dessen augenscheinliche Evidenz ihn erst zur Erkenntnis der Verworfenheit der Juden geführt hat. Ein solches Denken ist zirkulär und selbstbezüglich, eine Art self-fulfilling-prophecy.

4.2. Nachwirkungen bis heute

Das Denken Luthers hat in unserer protestantischen Tradition Nachwirkungen

bis heute. Ich will gar nicht das Fass aufmachen und vom Rasseantisemitismus

des 19. und 20. Jahrhunderts sprechen, der sich stellenweise auf Luther

berufen konnte. Einige Hinweise auf die verdeckte Judenfeindschaft, die

sich bis in unsere Zeit fortgesetzt hat, sollen genügen. Nehmen wir

etwa den 10. Sonntag nach Trinitatis, der lange Zeit als „Judensonntag“

begangen wurde. Man erinnerte an die Zerstörung des Jerusalemer Tempels

als die gerechte göttliche Bestrafung der Juden. Aus dem klassischen

Predigttext Lukas 19,41–48 („Jesus weint über Jerusalem“)

wurde - ganz nach dem Vorbild unseres großen Reformators - der Nachweis

aus der Geschichte geführt, dass das Judentum im Unrecht ist. Erst

in den 70er- und 80er-Jahres des vorigen Jahrhunderts kam es dann zu einer

„qualitativen Umwidmung“ im Sinne des christlich-jüdischen

Dialogs, die mit der Umbenennung in „Israelsonntag“ sich dann

auch begrifflich niederschlug.

Noch während meines eigenen Studiums sprach man vom Judentum zur Zeit des Zweiten Tempels als „Spätjudentum“. Der abwertende Begriff impliziert, dass nach dem Gekommensein des Erlösers das Ende jüdischer Geschichte eigentlich besiegelt ist. Durch den Mord von Golgatha hat das Volk Israel seine Existenzberechtigung verwirkt. Die Katastrophen von Flucht und Vertreibung nach den beiden jüdisch-römischen Kriegen stellen in dieser Perspektive nur noch ein „schauerliche(s) Nachspiel“ der Geschichte Israels dar. Bei dieser Formulierung des Alttestamentlers Martin Noth sind wir nicht weit von der Schattenexistenz von Judentum entfernt, die Luther uns vor Augen gemalt hat. Doch das jüdische Volk lebt: „Am Jisrael chai“ - trotz allem. Am deutlichsten sieht man das heute vielleicht in Gestalt des 1948 gegründeten Staates Israel.

4.3. Gefährliche Dualismen (Metakognition I)

Bei allem, was man Kritisches gegenüber der konkreten Regierungspolitik

Israel sagen kann: Hier ist die Synthese von Welt und Geist, von Natur

und Geschichte, für das ein Christentum paulinisch-lutherischer Prägung

so gar keinen Sinn hat, wenigstens versuchsweise einmal Realität

geworden. Das Judentum hat auf diese Weise gegen einen Dualismus protestiert,

der - wie Martin Buber es prägnant auf den Begriff gebracht hat -

die Welt hat geistlos und den Geist weltlos werden lassen. Gewiss ist

der Staat Israel nicht die Realisierung des Gottesreiches - kein Staat

ist das. Aber „eine Vorwegnahme, ein problematisches Modell“

desselben wäre durchaus denkbar. Vorläufig ist dieses Abbild

schon deshalb, weil es sich stets an der Tora messen lassen muss mit ihren

beiden Prinzipien „Wahrheit und Recht“.

Ganz fremd sollte dem Christentum die Versöhnung der beiden Pole Geist und Welt, die Luther durch seinen Spiritualismus auseinander gerissen hat, nicht sein. Der Gedanke der Inkarnation schlägt doch genau die Brücke zwischen beiden: Dass das Wort Fleisch geworden ist, wie es im Johannesprolog heißt, bedeutet doch nichts anderes, als dass sich der ‚Logos‘, der ewige, unwandelbare göttliche Urgrund, ganz auf die Konkretionen dieser Welt eingelassen hat. Wenn sich Gott nicht zu gut dafür war, Mensch zu werden - jüdischer Mensch -, dann können sich Geist und Fleisch so unversöhnlich gar nicht gegenüber stehen, wie uns die lutherische Soteriologie das glauben machen will.

Während Luther Spott ausschüttet über das in Scherben liegende Judentum, weint Jesus über das zerstörte Jerusalem (Lk 19,41–48). Folgen wir Protestanten heute eher Luther oder Jesus? Folgen wir den Parolen derer, die im Zionismus nur eine Spielart des Rassismus sehen, dessen baldiges Ende sie heraufbeschwören? Oder erkennen wir in der Rückkehr von Jüdinnen und Juden in das Land ihrer Eltern so etwas wie ein „Zeichen der Treue Gottes“? Stimmen wir bei Fehlentwicklungen in Israel in das schon Mode gewordene „Israel-Bashing“ mit ein, das sich dann auch noch als Tabu-Bruch verkauft, oder üben wir konstruktive Kritik unter Brüdern und Schwestern? Hier gilt es Farbe zu bekennen: Luther oder Jesus.

4.4. Drohender Weltverlust (Metakognition II)

Zuletzt sei die Frage erlaubt: Wie gehen wir grundsätzlich mit Ereignissen

in der Geschichte um? Können sie theologisch überhaupt von Belang

sein? Luthers negative Geschichtstheologie mahnt diesbezüglich zur

Vorsicht. Andererseits dürfen wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten:

Wer Gott in der Geschichte überhaupt nicht mehr wahrzunehmen vermag,

der verdrängt ihn aus dieser Welt, aus unserem Leben. Protestantische

Theologie muss heute Kriterien dafür entwickeln, wann man von einem

Kairos, einem Ereignis gefüllter Zeit, sprechen kann. Solches Identifizieren

des Letzten im Vorletzten, ist selten eindeutig und kann deshalb nie mehr

als ein Bekenntnisakt sein.

Eines aber dürfte heute unbestritten sein: Das Leiden anderer Menschen

durch Ausgrenzung und Verfolgung, auch wenn wir es als eine Strafe Gottes

ansehen mögen, kann ein solches Offenbarungsereignis nicht sein.

An diesem Punkt, seiner negativen Geschichtstheologie, müssen wir

unserem großen Reformator Martin Luther entschieden widersprechen.

Bereit zu Buße und Umkehr müssen wir die theologischen Grundlagen,

auf denen dieses Denken beruht, einer gründlichen Revision unterziehen.

Das ist mehr, als sich nur von seinen späten Judenschriften und ihrem

Antisemitismus zu distanzieren. Mit dem Thema „Luther und die Juden“

steht nach meiner Auffassung viel mehr auf dem Spiel, als wir bisher geahnt

haben.

Interne Links

![]() H.

Foth: Martin Luther und Juden. Ein dunkles Kapitel der Reformation

H.

Foth: Martin Luther und Juden. Ein dunkles Kapitel der Reformation

Text: Stefan Meißner, 2015

![]() Eine

Version dieses Artikels mit Fußnoten versehen finden Sie hier

als pdf-Datei

Eine

Version dieses Artikels mit Fußnoten versehen finden Sie hier

als pdf-Datei

Bildquellen

Bild 1 : Stefan Meißner, 2015 (privat)

Bild 2: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wandering_Jew?uselang=de#/media/File:Gustave_Dor%C3%A9%27s_The_Wandering_Jew.jpg

(creative commons)

Bild 3: Stefan Meißner, 2015 (privat)