Ein Fest für alle Konfessionen:

Die Synagogeneinweihung in Dahn vor 150 Jahren

von Ottmar Weber

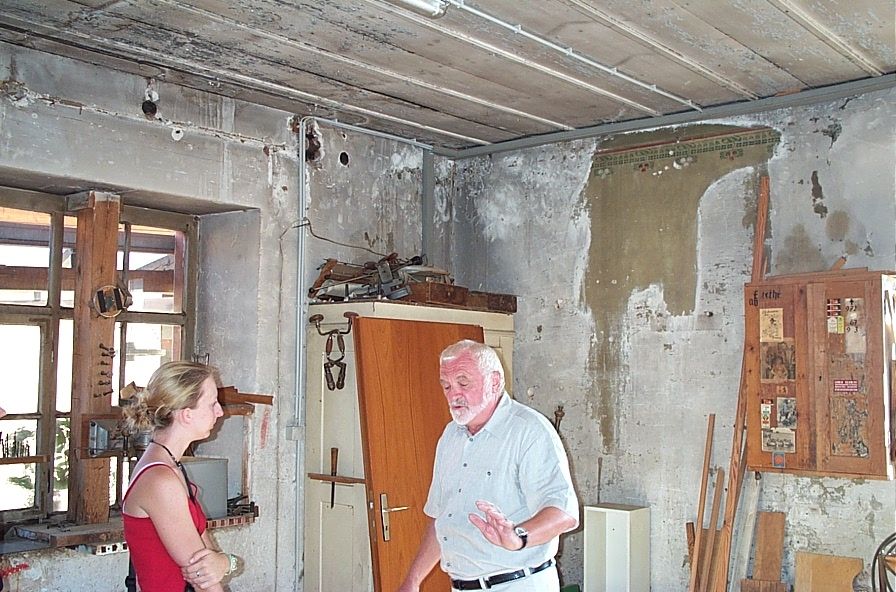

Ottmar Weber bei einer Führung durch die Synagoge

in Dahn

Damals war es ein Fest für alle Einwohner, egal ob Juden oder Katholiken. Als die Dahner Synagoge vor 150 Jahren eingeweiht wurde, feierte der gesamte Ort mit. Ganz anders in den 1930er Jahren, als der NS-Mob das Gotteshaus anzünden wollte. Dass es erhalten blieb, ist einer Dahner Familie zu verdanken. In dieser Woche wird das Jubiläum gefeiert.

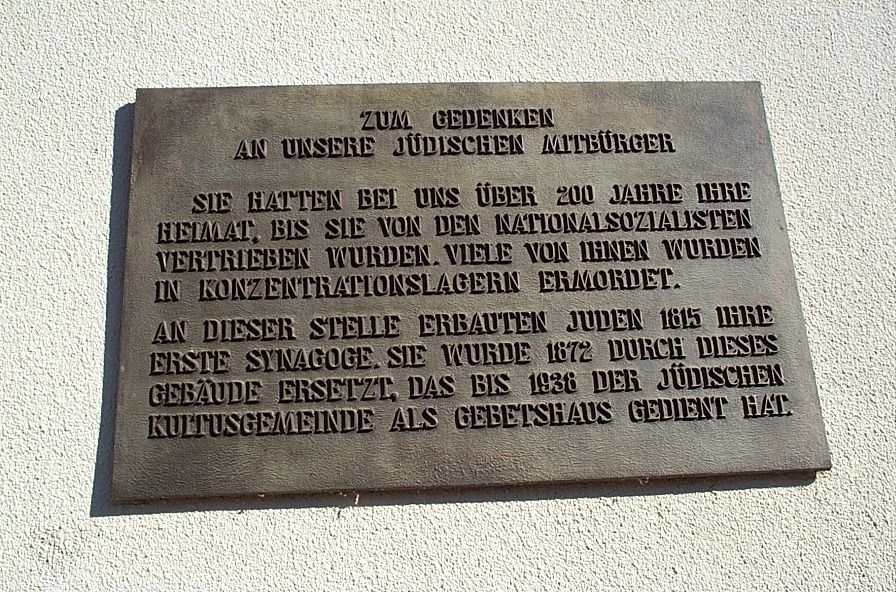

Über die Einweihung der Dahner Synagoge am 4. Juli 1873 wusste der Kantonsanzeiger Erstaunliches zu berichten: Glaubensgenossen aus nah und fern waren gekommen, alle Häuser des Dorfes waren beflaggt, von den Bergen donnerten Böller, der Männergesangverein und eine Kapelle begleiteten den nicht enden wollenden Festzug zur neu erbauten Synagoge. Es war ein herrliches Fest im Geiste der Duldung und Nächstenliebe. Religiöse wie konfessionelle Unterschiede schwanden und das Band der Bruderliebe umschlang alle gleich einer großen Familie. Es war bereits die dritte Synagoge, die vor 150 Jahren in Dahn eingeweiht wurde. Die erste 1813 amtlich erwähnte Synagoge befand sich in einem Privathaus, nach mündlicher Überlieferung im Haus Kirchgasse 5. Die zweite Synagoge wurde 1822 in der Schäfergasse 8 (Judengasse) errichtet. 1872/1873 wurde sie wegen Baufälligkeit abgerissen und an gleicher Stelle die dritte Synagoge errichtet. Direkt daneben war schon 1843 die israelitische Schule mit Mikwe fertig gestellt worden. Synagoge und Schulhaus sind in ihrer Substanz noch gut erhalten. Von der ersten Synagoge gibt es weder Abbildungen noch sind Reste der zweiten Synagoge zu finden.

Das Gebäude

Der schlichte Bau ist aus Bruchsteinen gemauert, seine Mauern sind

60 Zentimeter stark. Das nicht unterkellerte Gebäude, auf einem Sockel

aus Sandstein errichtet, bot etwa 60 Männern und auf der Empore etwa

30 Frauen Platz. Den Außenbau gliederten an den Längsseiten

je drei hohe, rundbogige Fenster, mit leicht hufeisenförmiger Bekrönung

in maurisch-orientalischem Stil. Auf der Nordseite ist ein Fenster noch

in seiner ursprünglichen Form erhalten. Die übrigen wurden 1938/1939

beim Umbau der Synagoge in eine Schreinerei durch das Einziehen waagerechter

Fensterstürze zu Fabrikfenstern verbreitert. Bei dem Umbau ist auch

ein chorähnlicher Anbau, vergleichbar einer Apsis, an der Ostseite

entfernt worden. In beiden Giebelspitzen finden sich Rundfenster im Originalzustand.

Den Giebelabschluss auf der Westseite bildeten die Zehn-Gebote-Tafeln,

die beim Umbau ebenfalls entfernt wurden. Im Westen befindet sich auch

der Eingang. Über drei oder vier Sandsteinstufen führte ein

überdachter Zugang. Das Portal aus rotem Sandstein ist gut erhalten.

Eingangstüren tragen noch die ursprüngliche lind- und dunkelgrüne

Farbe. Außen ist auf der Nordseite der glatte Kalkputz mit ockergelbem

Anstrich teilweise noch zu sehen. Auf dieser Seite wurde 1929 ein Kamin

errichtet.

|

|

|

Getrennte Bereiche für Männer

und Frauen

Männer und Frauen betraten getrennt die Synagoge. Die Frauen

kamen durch die linke Portaltüre in einen Windfang aus Holz, der

den Blick in die Männersynagoge verwehrte. Von hier aus gelangten

sie über eine Holzstiege auf die Frauenempore. Die Empore aus Holz

verläuft an der Nord-, West- und Südwand, getragen von vier

gusseisernen Säulen der Firma Gienanth. Die Balustrade der Empore

diente den Frauen als Gebetpult. Beim Umbau wurde sie entfernt und in

die Aussparung eine Holzdecke eingezogen. Die Männer traten durch

die rechte Türe in die Synagoge. Links und rechts des Mittelgangs

standen die Pulte auf einem leicht erhöhten Holzboden, rechts in

acht, links in sieben Reihen. Der Toraschrein in der Apsis bestimmte die

Gebetsrichtung nach Osten. Er war von zwei aufgemalten Säulen flankiert.

Darüber hingen die Zehn-Gebote-Tafeln. Ein Vorhang aus Brokat, Samt

oder Seide verhüllte ihn. Vor dem Toraschrank hing an einer Kette

das Ewige Licht, links und rechts jeweils ein Leuchter. Im Mittelgang

stand das Vorlesepult, von dem Kantor oder Vorbeter im Gottesdienst Gebete

und Gesänge vortrug. Diese Aufgabe fiel bis zum Ersten Weltkrieg

Lehrer Nathan Haas und danach bis 1933 Lehrer Ludwig Nußbaum zu.

Nach dessen Wegzug 1933 nach Frankfurt hat Julius Katz das Amt des Vorbeters

bis zu seinem Tode 1938 übernommen. Bilder und Statuen gab es gemäß

dem Zweiten Gebot in der Synagoge nicht.

Das Ende der Synagoge

Das Ende der Dahner Synagoge begann 1935/1936, als das Minjan, die für

den Synagogengottesdienst geforderte Mindestzahl von zehn erwachsenen

männlichen Juden, nicht mehr erbracht werden konnte. Außerdem

wurden die Gottesdienste regelmäßig durch nationalsozialistische

Provokateure gestört. Ein ordentlicher Gottesdienst war nicht mehr

möglich. Am 18. August 1938 kauften schließlich die Eheleute

Ludwig und Anna Flory von Josef Katz, Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde

Dahn, die Synagoge mit dem jüdischem Schulhaus. Ludwig Flory versah

unverzüglich das jüdische Schulhaus zur Hofseite hin mit einem

Anbau (Treppenhaus) und baute die Synagoge in eine Schreinerwerkstatt

um. Alle Rundbogenfenster, bis auf eines auf der Nordseite, wurden durch

breite Industriefenster ersetzt. Am Ostgiebel wurde die Apsis entfernt

und ein Fenster eingesetzt. Im Innern der Synagoge nahm Flory nur die

nötigsten Veränderungen vor. Als der Mob in der Reichspogromnacht

bei der Synagoge auftauchte, um sie anzuzünden, scheuchte sie Ludwig

Flory davon. Die Übernahme und der insgesamt schlichte Umbau durch

Anna und Ludwig Flory haben das Kulturdenkmal vor der Zerstörung

bewahrt.

Innenausmalung noch erhalten

Die Inneneinrichtung und liturgischen Geräte der Dahner Synagoge

gingen vollständig verloren. Die Synagogenausmalung ist durch einen

Überstrich mit Kalkfarbe wirkungsvoll konserviert. Bei der Ausmalung

handelt sich um eine dekorative, am Jugendstil orientierte Schablonenmalerei

mit Rankenmustern und ?oralen Motiven. Die Farben im Innenraum leuchten

in Grün- und Brauntönen auf ockergelbem Untergrund, der Sockel

ist dunkelgrün und durch ein karminrotes Band abgesetzt. Die Kalkkaseinfarbe

ist von guter Deckfähigkeit mit leichtem Glanz und wasserfest; der

spätere Kalkanstrich kann mit einem weichen feuchten Schwamm problemlos

entfernt werden. Durch den Kalkanstrich wurde auch die Ausmalung der Holzdecke

in der Frauensynagoge konserviert. Von einem taubenblauen Himmel heben

sich Sterne in goldener Farbe und verschiedener Größe gut sichtbar

ab.

Erhaltenswerte Kulturdenkmale im

Wasgau

Mit der Dahner Synagoge, dem jüdischen Friedhof bei Busenberg sowie

drei Schulhäusern und einer Mikwe besitzt der Wasgau einzigartige

Zeugnisse jüdischen Lebens. Es sind Denkmale einer gemeinsamen Kultur

und mahnende Erinnerungen an die Geschichte, die erhalten werden sollten.

Mit der Bereitschaft der Stadt Dahn, die Synagoge zu kaufen und mit finanzieller

Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz umzugestalten, ist dafür

ein wichtiger Schritt getan worden. Der neu gegründete Dahner Förderverein

„Landjudentum im Wasgau“ hat in seiner Satzung verankert,

die Organisation der Dahner Synagoge als Ort der Begegnung, des Erinnerns

und Gedenkens zu übernehmen. Damit sind gute Voraussetzungen für

das Gelingen des Projekts Dahner Synagoge und Landjudentum im Wasgau gegeben.

Quelle: DIE RHEINPFALZ, Artikel vom 03. Juli 2023

Weiterführender Link

![]() Auf

den Spuren der Juden in der Südpfalz

Auf

den Spuren der Juden in der Südpfalz